第2章 人口・経済・地域社会の将来像

(3)人口急減・超高齢化の問題点

人口急減・超高齢化が経済社会に及ぼす影響としては、主に以下の4つが挙げられる。多少の人口減少は仕方ないではないかという考え方、人口は様々な人々の選択の結果であって良いとか悪いとかいう問題ではないという考え方などもあり得るところであるが、ここでは、急速な変化の影響と、望ましい選択が十分にできていない可能性を指摘する。

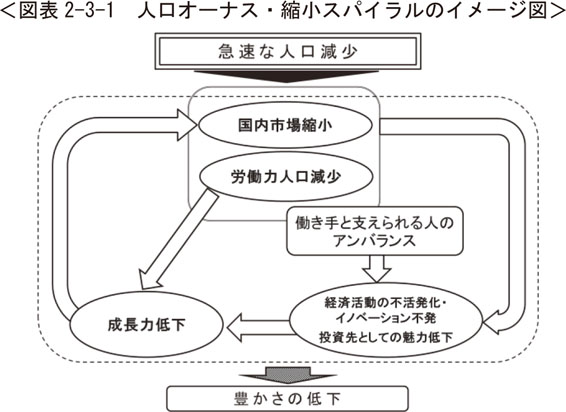

●経済規模の縮小-人口オーナスと縮小スパイラルが経済成長のブレーキに

経済活動はその担い手である労働力人口に左右される。人口急減・超高齢化に向けた現状のままの流れが継続していくと、労働力人口は2014年6,587万人から2030年5,683万人、2060年には3,795万人へと加速度的に減少していく。総人口に占める労働力人口の割合は、2014年約52%から2060年には約44%に低下することから、働く人よりも支えられる人が多くなる。定常状態に比して労働力人口減が経済にマイナスの負荷をかける状態を「人口オーナス」という。高度成長期において、生産性が上昇していくだけでなく、労働力人口が増加することによって成長率が高まっていく状態(「人口ボーナス」)の反対の状態である。

また、急速な人口減少が、国内市場の縮小をもたらすと、投資先としての魅力を低下させ、更に人々の集積や交流を通じたイノベーションを生じにくくさせることによって、成長力が低下していく。加えて、労働力不足を補うために長時間労働が更に深刻化し、ワーク・ライフ・バランスも改善されず、少子化が更に進行していくという悪循環が生ずるおそれもある。

こうした人口急減・超高齢化による経済へのマイナスの負荷が需要面、供給面の両面で働き合って、マイナスの相乗効果を発揮し、一旦経済規模の縮小が始まると、それが更なる縮小を招くという「縮小スパイラル」に陥るおそれがある。「縮小スパイラル」が強く作用する場合には、国民負担の増大が経済の成長を上回り、実際の国民生活の質や水準を表す一人当たりの実質消費水準が低下し、国民一人一人の豊かさが低下するような事態を招きかねない。

●基礎自治体の担い手の減少、東京圏の高齢化

市区町村毎の人口動向を人口1,000人当たりの出生数(普通出生率)でみると、1980年時点では人口1,000人当たりの出生数が10人以上の地域の割合は92%であったが、2010年には同割合が7.8%へと急速に低下している。

さらに、地方圏から大都市圏への人口移動が現状のまま推移する場合、2040年に20~30代の女性人口が対2010年比で5割以上減少する自治体が896市町村(全体の49.8%)、うち2040年に地方自治体の総人口が1万人未満となる地方自治体が523市町村(全体の29.1%)と推計されている(日本創成会議人口減少問題検討分科会推計)。これは、地方圏以上に出生率が低い東京圏への人口流入が続いていくと、人口急減・超高齢化の進行に拍車をかけていくということであり、今後、地方圏を中心に4分の1以上の地方自治体で行政機能をこれまで通りに維持していくことが困難になるおそれがある。

また、東京圏においては、現状が継続すると、2010年総人口は3,562万人であったが、2040年には3,231万人に減少し、高齢化率も2010年20.5%から2040年には34.6%に上昇すると推計されている(国立社会保障・人口問題研究所推計)。これまで地方圏で人口減少と高齢化が先行してきたが、今後は大都市圏、特に東京圏においても人口減少や高齢化が急速に進行していくことが分かる。人口が集中する東京圏での超高齢化の進行によって、グローバル都市としての活力が失われる一方で、多数の高齢者が所得や資産はあっても医療・介護が受けられない事態を招きかねない。

●社会保障制度と財政の持続可能性

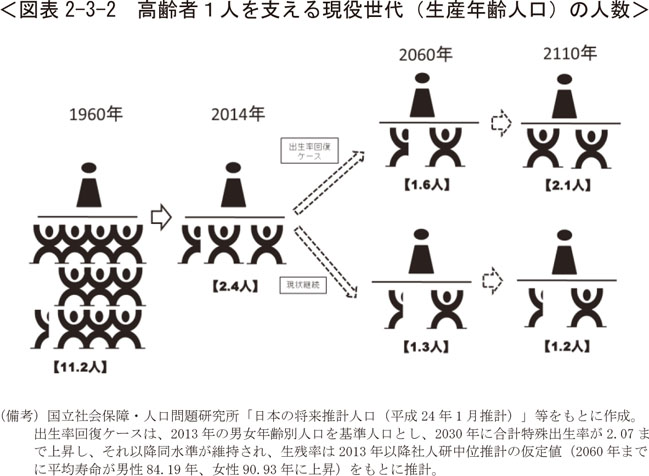

世代間の扶養関係を、高齢者1人に対して現役世代(生産年齢人口)が何人で支えているかということで考えると、高齢者1人を支える現役世代の人数は、1960年では11.2人であったが、少子高齢化により、1980年には7.4人、2014年では2.4人となった。現状が継続した場合、2060年、2110年時点では高齢者1人に対して現役世代が約1人となる。このように、高齢者と現役世代の人口が1対1に近づいた社会は、「肩車社会」と言われている。なお、仮に、合計特殊出生率が回復する場合であれば、2060年に1.6人、2110年には2.1人で支えるということになる。

こうした少子高齢化の進行による「肩車社会」の到来に伴い、医療・介護費を中心に社会保障に関する給付と負担の間のアンバランスは一段と強まることとなる。

また、家計や企業等の純貯蓄が減少する一方、財政赤字が十分に削減されなければ、経常収支黒字は構造的に縮小していき、国債の消化を海外に依存せざるを得ない状況となる。その結果、利払い費負担が増加するおそれがあるとともに、国際金融市場のショックに対して脆弱な構造になる。財政健全化の取組が着実に実行できなければ、財政の国際的信認を損ない、財政破たんリスクが急速に高まることも考えられる。

●理想の子ども数を持てない社会

国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査によれば、2010年に夫婦にたずねた理想的な子ども数は2.42人で、現存子ども数は1.71と理想と現実にはギャップがある。1977年の同調査では、理想的な子ども数は2.61人で現存子ども数は1.85であった。

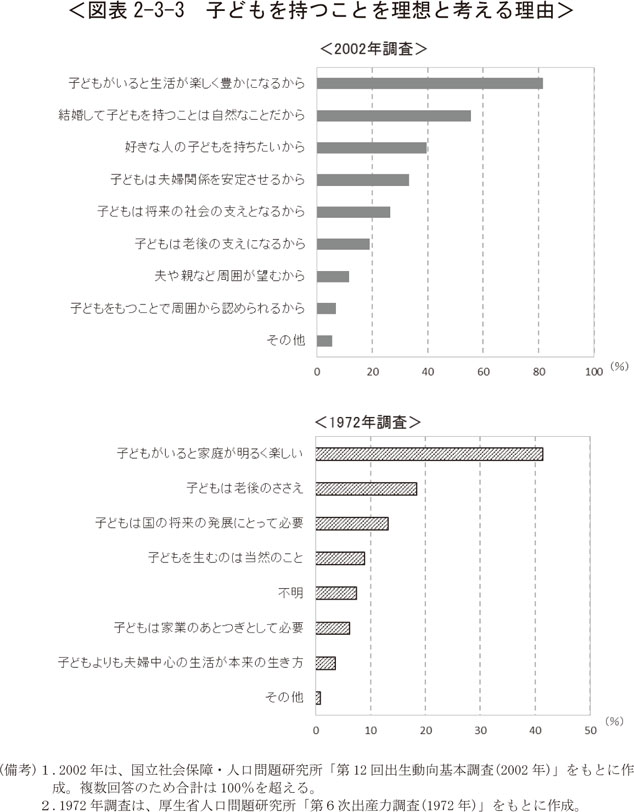

さらに、2002年の同調査では、理想的な子ども数を1人以上と答えた人に、なぜ子どもを持つことが理想なのかたずねたところ、約82%の人が「子どもがいると生活が楽しく豊かになるから」と回答(複数回答)し、次いで約56%の人が「結婚して子どもを持つことは自然なことだから」と回答し、約40%の人が「好きな人の子どもを持ちたいから」と回答している。また、1972年の出産力調査では、子どもについてどのような意見を持っているのかたずねたところ、約41%の人が「子どもがいると家庭が明るく楽しい」と回答し、次いで約18%の人が「子どもは老後のささえ」と回答し、約13%の人が「子どもは国の将来の発展にとって必要」と回答している。

高齢者を支える社会保障制度が整備される以前においては、子どもを老後の支えや国の支えと考える発想が一般的だった中で合計特殊出生率も高かった一方、社会保障制度が充実している現在においては、そうした発想に代わって、子どもを持ちたいから、自然なことだからという考えが多数を占めるようになっているにもかかわらず、合計特殊出生率は大きく低下しているのである。