第2章 人口・経済・地域社会の将来像

(2)人口構成

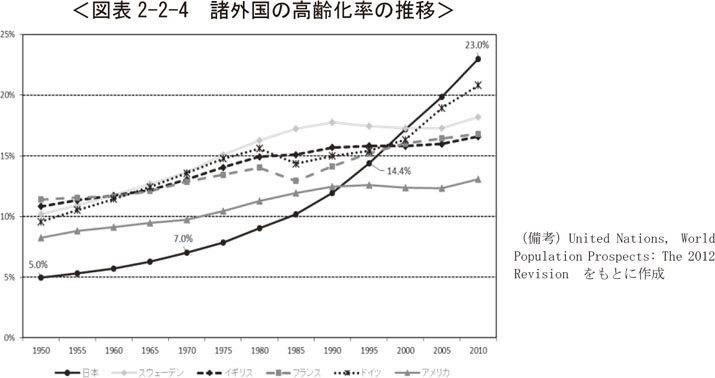

●将来推計-現状のまま推移した場合、高齢者は40%、子どもは10%以下

2014年の年少(0~14歳)人口比率は12.8%である。現状を基準にした国立社会保障・人口問題研究所の中位推計では、2060年には年少人口比率は9.1%まで低下し、その後同程度の水準で推移し続けることが見込まれる。

生産年齢(15~64歳)人口比率は61.3%である。同じ推計では、2060年には50.9%まで低下し、その後も微減を続ける。

高齢化率(65歳以上)は26.0%である。現状のままでは、2060年には39.9%にまで上昇し、その後も微増を続ける。

●将来推計-出生率が回復した場合、高齢者は25~30%、子どもは17%

2030年までに合計特殊出生率が2.07に回復した場合、年少人口比率は2020年頃に12.7%となり、その前の年から0.1ポイント上向いており、トレンドに変化がみられ、その後、2060年には15.6%、2110年には17.2%にまで回復すると推計される。

同様の場合、生産年齢人口比率は2050年代初めに上昇のトレンドに変化し、その後、2060年には51.4%、2110年には56.2%にまで回復する見込みである。

高齢化率は、出生率が回復した場合、2040年代後半にピークアウトし、2060年には33.0%、2110年には26.6%まで低下すると推計される。

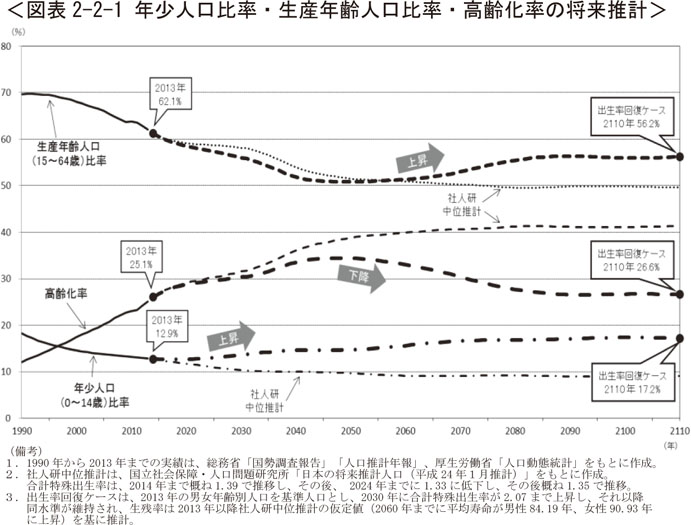

●人口ピラミッドの比較-出生率が回復した場合、バランスの良い長方形に

2060年(中位推計)-現状のまま推移すれば、2060年には現役世代(20~64歳)は47.3%、高齢者(65歳以上)は39.9%となり、花瓶形の人口ピラミッドが形成されると見込まれる。

2060年(出生率回復)-2030年に合計特殊出生率が2.07まで上昇し、それ以降同水準が維持されると仮定した場合、人口ピラミッドの形は改善され、各年齢区分でバランスの良い長方形に近い形となる。

もし50年後に1億人程度の人口規模が維持されると仮定した場合、その時点の人口構造は65歳以上が3分の1、65歳未満が3分の2となり、年齢階層数と年齢階層別の比率がほぼ等しくなって、人口の不均衡はほとんど解消される。この場合、不均衡が続く場合に比べて格段に様々な課題に対する解決の道筋がつけやすくなると考えられる。

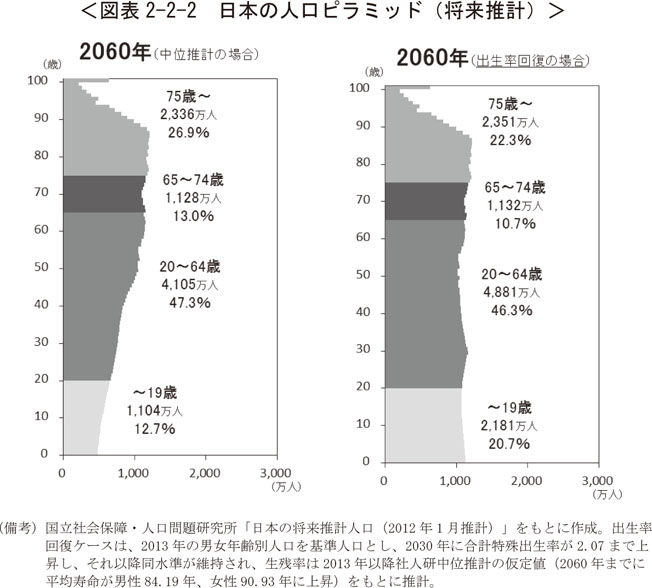

●現在の人口構成-総人口は1億2,708万人、新生児数は100万人

総務省「人口推計」によると、2014年10月1日現在の日本の総人口は1億2,708万人、そのうち65歳以上の高齢者人口は3,300万人、高齢化率は26.0%で、高齢者の人口・割合共に過去最高となっている。また、75歳以上の人口は1,592万人、人口比率は12.5%である。一方で、年少人口(0~14歳)は1,623万人、人口比率は12.8%、また、厚生労働省「人口動態統計」における2014年(概数)の新生児数は100万人となり、いずれも過去最低となっている。生産年齢人口(15~64歳)は7,785万人である。

●これまでの推移-人口ピラミッドは不安定な花瓶型へ

戦後から1960年前後にかけての日本は、戦後復興による急速な経済発展、医療技術の進歩、栄養や生活環境の改善により、人々の生活水準が向上したほか、福祉の面においても、生活保護や児童福祉、障害者福祉等の施策が推進された。かつての家庭では、家計を支えるために多くの子どもを持つ傾向が強かったが、人々の生活が豊かになるにつれて、子どもの数は次第に減っていった。

戦後の出生率は低下し続けていたが、1957~58年頃から徐々に低下は収まりはじめ、1960年頃から暫くの間は出生率2.0前後で推移した。出生数が減ることにより年少人口の割合が減った結果、日本の人口ピラミッドは底広の三角形から底が縮んだ壺形へと変化している。また、1960年前後は死亡率の低下も落ち着いた時期でもあり、それまでの多産少死から少産少死段階へと人口転換が進むことになった。

1960年以降、出生率はほぼ横ばいのまま推移していた。団塊の世代が親年齢になった時期である1971~74年には、第二次ベビーブームにより、毎年200万人を超える出生数がみられ、1970年代に入って2.1程度の合計特殊出生率を維持していたが、オイルショック後の1975年に2.0を割り込み1.91まで下がり、それ以降一層の出生率の低下が続いた。また、平均寿命の延伸や社会保障の充実等により65歳以上の高齢者層も次第に厚みを増してきている。

低下し続ける出生率は1982~84年にやや回復したものの、1985年以降、再び低下すると、バブル経済期を通じて出生率の低下傾向は続いた。現在に至る少子化の始まりといえる。1989年にはひのえうまの年(1966年)の合計特殊出生率1.58を下回る「1.57ショック」が起きるなど少子化が社会的に強く認識されるようになった。第二次ベビーブーム以降、出生数は減少を続けたため、1990年頃には人口ピラミッドは不安定な壺形へと変わり始めた。

1990年代以降、バブル経済崩壊後の経済停滞期を通じて、合計特殊出生率の低下はさらに進み、1993年には1.46と1.5を割り込み、出生数も118.8万人と120万を割り込んだ。また、65歳以上の高齢者層が13.6%と厚みが更に増す一方で、年少人口比率は16.7%まで低下した。

さらに2003年には1.29と1.3を割り込むまで合計特殊出生率は低下し続け、2006年からは若干回復しているものの、1.3~1.4程度で推移している。既に子どもを産む若い女性の人口が減少しているため、出生数の減少は続いており、一方で、団塊世代は2012年から65歳を超え始め、団塊ジュニア世代は40歳代に入り始めており、人口ピラミッドの壺形から花瓶形へ変わりつつある。2014年の出生数(概数)は約100万人と戦後最低の出生数となり、100万人を切るところまで近づいている。

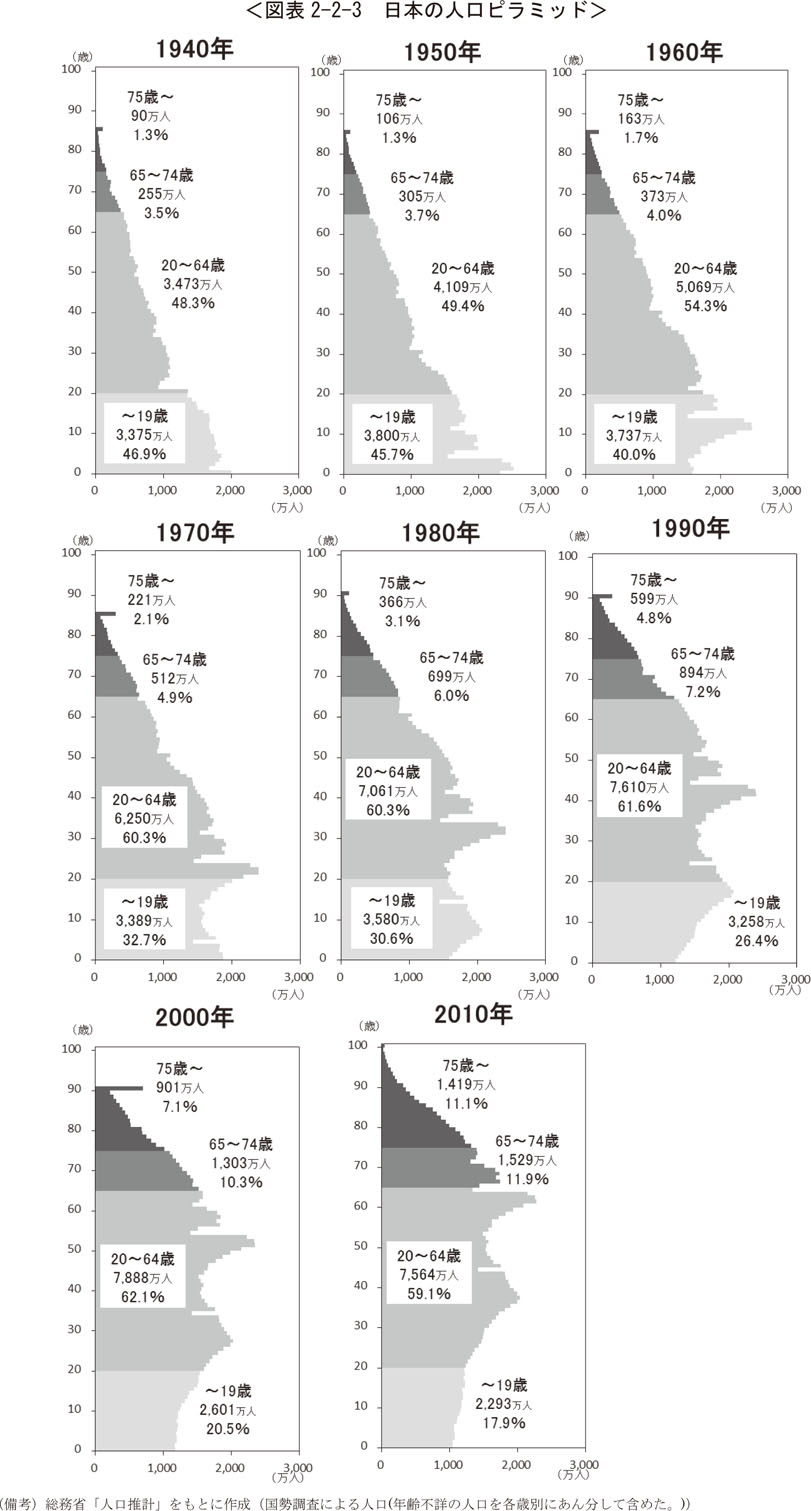

●高齢化率の国際比較-日本の高齢化の進展は世界一速い

日本は1985年以降、急激に少子高齢化が進行し、2010年時点でドイツを抜いて世界1位の高齢化国となった。高齢化率が7%を超えると高齢化社会と言われるが、日本は1970年に7.1%で、その後も高齢化率は上昇し続け、1994年には14.1%となっており、7%台から2倍の14%台となるまでの期間は24年である。同様に国際比較するとドイツが40年、イギリスが46年、スウェーデンが85年、フランスが126年であり、日本の高齢化速度が非常に速いということがわかる。