第2章 人口・経済・地域社会の将来像

(8)市区町村別の人口動向

●市区町村別普通出生率の将来推計―現状のまま推移した場合、50年後の人口が現在より9割も減少する地域も出てくる

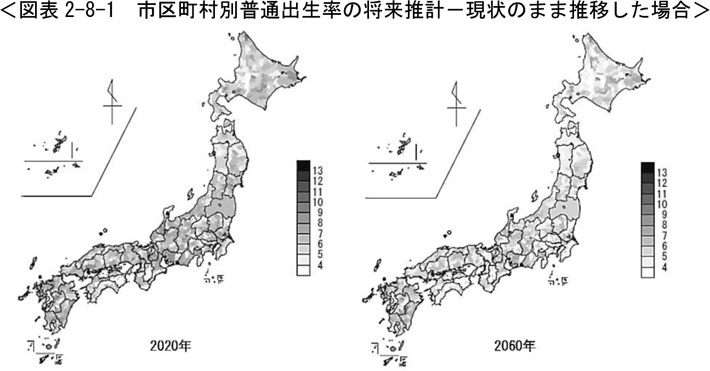

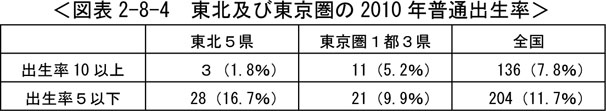

直近の2010年の普通出生率の全国値は8.36であり、人口1,000人当たりの出生数が10人以上の地域の割合は7.8%となっている。前述の通り、これは世界的に見て最も低い水準に属している。市区町村別普通出生率について、一人の女性が一生の間に産む子どもの数である合計特殊出生率が現状のまま推移するケースと、2030年に合計特殊出生率が全国平均で2.07まで回復するケースの2つのケースに分けて、将来推計を行う。

合計特殊出生率が現状のまま推移したケースの普通出生率の推計は、2040年までは国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)」の結果を用い、2040年以降はコーホート要因法により、2040年時点の生残率・純移動率・子ども女性比の数値を固定して推計を行った。

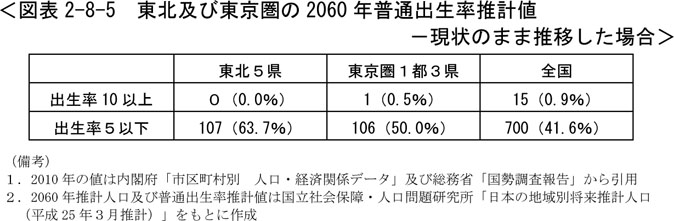

推計の結果、全国の普通出生率は2020年7.04、2040年6.35、2060年5.65と低下し続ける姿となる。

普通出生率10以上の市区町村数は2010年の136(7.8%)から2060年は15(0.9%)まで大きく減少する。一方で、普通出生率5以下と極めて低い市区町村数は2010年の204(11.7%)から2060年は700(40.2%)まで増加する。特に東北や東京圏では全国平均よりも普通出生率の低下が進み、普通出生率5以下の市区町村数は、東北5県では2010年の28(16.7%)から2060年の107(63.7%)、東京圏1都3県では2010年21(9.9%)から2060年106(50.0%)まで増加する。普通出生率推計値が2060年に最も低くなる地域では、2060年の推計人口が2010年の人口のおよそ1割~3割程度まで減少すると見込まれる。

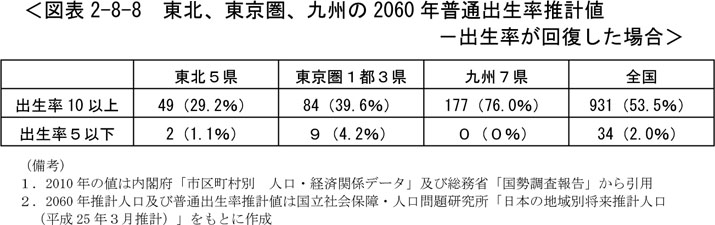

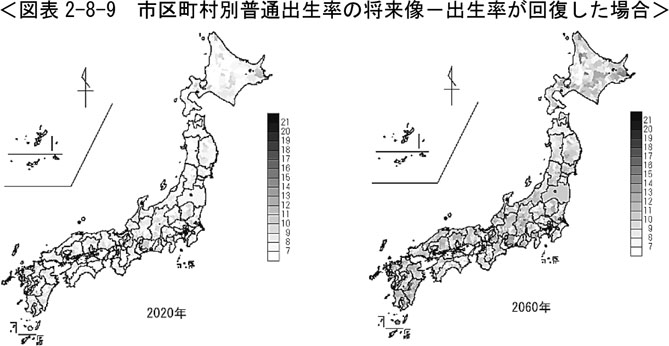

●市区町村別普通出生率の将来推計―合計特殊出生率が回復した場合、全国の半分以上の地域が普通出生率10以上まで回復する

2030年に合計特殊出生率が全国平均で2.07まで回復するケースの普通出生率の推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)」を参考に、2030年に合計特殊出生率が全国平均で2.07まで回復した場合の総人口(2060年1億545万人)と一致するように、各市区町村の女性子ども比率(=子ども/女性)を一律に上昇させて推計を行った。

推計の結果、全国の普通出生率は2020年8.56、2040年9.51、2060年10.67と上昇し続け、1990年の9.9よりも回復し、現在に至る少子化が始まる前の10以上の値まで上昇する。

普通出生率10以上の市区町村数は2010年136(7.8%)から、2060年931(53.5%)まで増加する。特に九州7県では全国平均よりも普通出生率の増加の幅が大きく2010年27(11.6%)から2060年177(76.0%)となる。東京圏1都3県では2010年11(5.2%)から2060年84(39.6%)、東北5県では2010年3(1.8%)から2060年49(29.2%)となる。

出生率が高い地域の特徴として傾向の異なる2種類の地域である場合が多い。1つ目は東京都御蔵島村や沖縄県など南方の離島の地域である。2つ目は福岡市に隣接する粕屋町や四日市市に隣接する朝日町やなどの平地が中心であり、都市近郊で交通の利便性が高く、面積が狭い地域である。また、普通出生率が最も高い地域では、2060年の推計人口が2010年よりも増加する地域が多い。普通出生率5以下の市区町村数は2010年204(11.7%)から2060年34(2.0%)まで減少する。

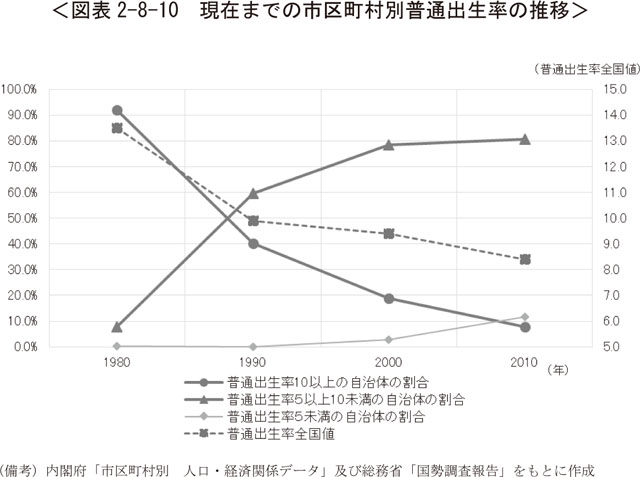

●現在までの市区町村別普通出生率の推移-1980年代から90年代にかけて大幅に低下

1980年から現在までの普通出生率の全国値をみると、1980年の普通出生率は13.5であるが、1990年に大幅に低下して9.9になり、2010年には8.4まで減少している。

また、普通出生率10以上の自治体は1980年には92.0%であったが、2010年には7.8%まで急激に低下している。逆に普通出生率5以上10未満の自治体は1980年の7.8%から2010年には80.5%まで増加し、普通出生率5未満の自治体は0.3%から11.7%まで増加している。